줄거리 요약

헤다는 유복한 장군 가블러(General Gabler)의 딸로 태어났지만, 그녀의 삶은 늘 ‘정상’의 테두리 안에 속해 있었습니다. 남편인 젊은 학자 조지 테스먼(George Tesman)과 결혼한 후, 부부는 오래 해외에서 머문 신혼여행을 마치고 영국 시골의 대저택으로 돌아옵니다. 조지는 이 저택을 마련하기 위해 재정적으로 무리를 했고, 그 대가로 그는 유명 대학의 교수직을 기대하고 있습니다.

반면 헤다는 원하고 있던 삶이 아니었습니다. 겉으로 보면 화려하고 여유 있는 상황이지만, 남편의 순응적 태도와 자신이 처한 사회적 위치에 대한 권태감이 그녀의 내면을 서서히 잠식해 갑니다. “내 시대가 지나가 버렸다는 느낌”을 느끼고 있다는 평론가의 지적처럼, 헤다는 스스로를 갇힌 존재로 인식합니다.

저택으로 돌아온 지 얼마 되지 않아, 헤다는 조지의 야심과 기대가 자신을 위한 것이 아님을 감각하게 됩니다. 조지가 교수직에 임명되지 않으면 저택을 유지하기 어려운 상태였고, 헤다는 자신의 존재감도 사랑도 모두 가시화되지 않은 채 ‘그저 남편 옆의 아내’로만 기능하고 있다는 자각에 빠집니다.

그리고 저녁, 그들의 저택에서는 대대적인 파티가 열릴 예정입니다. 조지의 대학 측 인사들과 학계 인사들, 저택의 재정적 후원자들, 그리고 헤다의 옛 친구들이 초대됩니다.

그 파티의 초대 명단에 이전에 헤다와 특별한 인연이 있었던 여성, 일린 러브보그(Eileen Lovborg)가 등장합니다. 원작에서는 남성이었던 인물이지만, 이번 작품에선 여성으로 바뀌었고, 헤다는 과거 일린과 연인이었을 가능성을 내비칩니다. 일린은 알코올 중독에서 갓 벗어나 학문적으로 탁월한 성취를 보여왔으며, 조지와 같은 교수직을 노리는 경쟁 구도 속에 있습니다.

이로써 조지의 성공과 헤다의 욕망, 일린의 부상이라는 삼각 관계가 심리적·사회적 압박 속에서 교차합니다. 헤다는 남편이 자신보다 덜 능력 있는 존재라고 인식하면서도 그의 사회적 지위를 통해 자신도 ‘보여지는’ 존재가 되기를 바랐고, 일린의 부상은 그녀에게 위협이자 자극이 됩니다. 더불어 헤다는 자신의 과거, 자신의 정체성과 자유에 대해 묻기 시작합니다.

파티가 시작되면서 저택의 분위기는 점점 묘하게 어두워집니다. 헤다는 일련의 조작적 행동을 시작합니다. 첫째, 일린이 파티에 자신의 원고를 가지고 와서 조지의 대학 임용을 결정하는 인사인 교수 그린우드(Professor Greenwood)에게 보여주려 한다는 사실을 알고, 그 원고를 통해 일린의 지적 위상을 세우려는 시도를 방해하기로 결심합니다.

둘째, 헤다는 일린-테아(Thea Clifton) 커플이 자신 ‘밖’에서 자신들만의 세계를 구축해온 것에 대해 질투와 경멸의 눈빛을 보입니다. 테아는 일린의 공동 연구자이자 연인으로, 겉보기에는 순진해 보이지만 내면엔 자기 욕망의 결기가 깔려 있습니다. 헤다는 이런 둘의 관계가 자신이 과거 누렸거나 누려야 했던 자유, 존재감을 대변한다고 느낍니다.

파티가 무르익고 술잔이 돌며 분위기가 축제에서 교란으로 바뀔 무렵, 헤다는 자신의 권총을 꺼냅니다. 이는 단순한 장식이 아닌 ‘행동의 도구’로 나타납니다. 그녀는 남편이 어쩔 수 없는 존재라는 것을, 자신이 통제할 수 없는 현실 앞에서 무력하다는 것을 느끼면서도, 총을 쥐고 있다는 그 행위 자체에서 권력을 느낍니다.

한편, 일린은 파티 중 알코올의 유혹에 다시 빠지며 원고를 분실하거나 훼손의 위기에 놓입니다. 헤다는 이 기회를 놓치지 않고 일련의 심리적 게임을 시작합니다. 일린이 스스로의 가치를 증명하려고 하는 반면, 헤다는 그런 일린을 제어하고자 하며, 이를 통해 자신 또한 존재감을 회복하고자 합니다.

이어지는 장면에서 헤다는 테아와 일린 사이의 감정적 긴장을 유도하고, 조지와 교수 그린우드 간의 권력관계를 자신이 유리하게 조종하려 합니다.

즉 조지를 성공시켜 저택을 지키길 바라는 동시에, 일린을 무너뜨림으로써 자신의 위치를 강화하려는 이중심리를 드러냅니다. 그는 남성들이 만들어 놓은 규칙 속에서 ‘멋대로’ 놀고자 하는 욕망을 갖지만, 동시에 그 규칙에 갇혀 있는 존재임을 모두가 인식하게 됩니다.

그러던 중 사건은 돌이킬 수 없는 방향으로 흐릅니다. 일린이 원고를 잃거나 헤다의 개입으로 인해 파괴된 후, 헤다는 아버지인 장군 가블러가 남긴 권총을 일린에게 건네며 “아름답게 마무리해보지 않을래?”라며 암묵적 자살 권유 혹은 파멸의 주체로서 일린을 몰아넣습니다. 이는 단순한 질투의 발로가 아니라 존재적 절망과 권력의 숨은 메커니즘을 향한 도발입니다.

일린이 뜻밖의 죽음 혹은 자해에 이르자, 헤다는 자신이 권력을 행사했다는 충격과 동시에, 그 권력이 자신에게로 돌아올 수 없다는 사실을 깨닫습니다. 그 순간, 파티는 끝났고 저택의 잔혹하고 호화로운 밤은 새벽의 적막으로 변합니다.

결국 이야기의 끝에서 헤다는 경찰 조사관 앞에 서 있게 됩니다. 상황은 이미 돌이킬 수 없는 ‘총구가 발사된 밤’으로 요약되며, 헤다는 그 밤을 회상하며 자신의 욕망, 실패, 조작, 그리고 자살로 귀결되는 결단 사이를 통과합니다.

영화는 헤다가 권총을 들어 자신의 머리를 겨누는 장면으로 막을 내립니다. 그가 찾았던 자유와 통제, 존재감은 결국 스스로에게 총구를 겨누는 형태로 자멸로 귀결됩니다. 그 선택은 남편을 위한 것이었는지, 자신의 존재를 위한 것이었는지, 혹은 단지 세계가 자신에게 던진 폭력에 대한 응징이었는지는 관객에게 열린 질문으로 남습니다.

주요 인물 소개

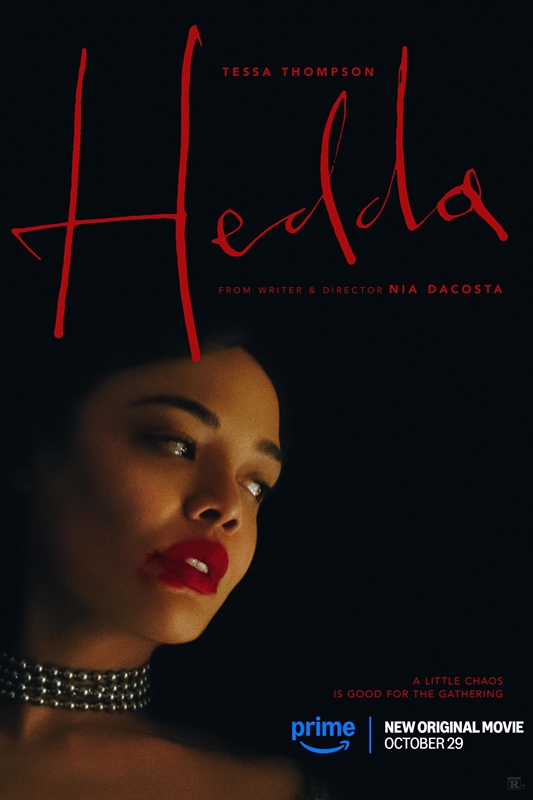

헤다 가블러 (Hedda Gabler) – 테사 톰슨 (Tessa Thompson)

영화의 중심 인물인 헤다는 지적이지만 감정적으로 불안정한 여인입니다. 상류층 가정에서 자라 세련된 교양과 품위를 지녔지만, 내면에는 사회적 기대에 대한 불만과 개인적 자유에 대한 강렬한 욕망이 공존합니다. 남편인 조지 테스만과의 결혼은 안정적이지만, 그녀가 꿈꾸던 열정이나 자유를 주지 못한다. 헤다는 권력과 통제에 집착하며, 타인의 운명을 조종하려는 경향을 보입니다.

조지 테스만 (George Tesman) – 톰 베이트먼 (Tom Bateman)

조지는 헤다가 결혼한 남편으로, 학자이자 교수직을 노리고 있는 인물입니다. 영화의 배경 설정에서 그는 저택을 유지하기 위해 교수 자리를 기대하고 있으며, 그 기대가 현실화되지 않으면 재정적·사회적 위기에 놓이게 된 상태입니다. 그런 조지는 외견상 순응적이고 온순한 남성이지만 사실은 사회적 성공과 인정에 집착하고 있는 인물로, 헤다의 불만과 대비되어 작품 내에서 중요한 대조축을 이룹니다.

일린 러브보그 (Eileen Lovborg) – 니나 호스 (Nina Hoss)

원작에서 남성 인물인 러브보그(Lovborg)가 이 영화에선 여성 캐릭터 ‘일린’으로 바뀌었습니다. 일린은 알코올 중독에 빠졌다가 회복한 학자로, 조지와 같은 교수직 경쟁자로 등장하며, 한편으로는 헤다의 과거 연인이었을 가능성을 암시합니다. 이로 인해 헤다에게 위협이자 자극이 되는 인물입니다. 일린은 지적 성취, 자율성, 그리고 새로운 관계(예컨대 테아 Clifton과의 연대) 등을 통해 헤다가 잃었거나 애써 감추고 싶어 했던 자유와 존재감의 상징으로 기능합니다. 반면 헤다에게는 질투와 통제 욕구의 대상이 되면서 이야기의 핵심 갈등을 주도합니다.

테아 클리프턴 (Thea Clifton) – 이모겐 푸츠 (Imogen Poots)

테아는 일린의 공동 연구자이자 연인이며, 겉보기엔 순진하고 밑으로 보일 수 있는 인물이지만 내면에는 자신의 욕망과 주체성이 분명히 표현된 인물입니다. 헤다에게 테아는 또 다른 긴장 요소로 작용합니다. 즉 테아 + 일린이라는 팀은 헤다가 놓친 자율성과 존재감을 보여주는 동시에, 헤다의 통제하고자 하는 욕망을 자극하는 인물 구도로 작동합니다.

로랜드 브랙 판사 (Judge Roland Brack) – 니콜라스 핀녹 (Nicholas Pinnock)

브랙 판사는 헤다 및 조지 부부의 사회적 네트워크 안에서 중요한 인물로, 권력·법률·사회적 체계와 연결된 존재입니다. 단순히 외부적 권위자이기보다는 헤다의 조작과 갈등을 증폭시키는 구조적 인물입니다. 즉 헤다가 사회적 제약과 규범 속에서 행동하는 데 있어 ‘감시자’ 혹은 ‘판정자’ 역할을 하는 셈입니다.

총평

영화 《헤다》는 니아 다코스타(Nia DaCosta)가 원작인 헤다 가블러(Hedda Gabler, 1891)를 1950년대 영국 저택으로 옮겨 재해석한 작품입니다.

감독은 여성 주인공 ‘헤다’를 백인 귀족 여성에서 흑인 여성으로 재구성했고, 원작 남성 인물 ‘엘러트 러브보그(Eilert Lövborg)’를 여성 ‘일린 러브보그(Eileen Lövborg)’로 성별을 바꾸는 등 인종·성별·계급이라는 현대적 질문을 덧입혔습니다.

즉, 단순한 고전의 재현이 아니라 그 고전이 품고 있던 억압·욕망·정체성의 문제를 ‘지금 여기’의 맥락으로 재해석하고자 한 시도입니다.

주연인 테사 톰슨이 연기한 헤다는 욕망과 통제, 공허와 분노 사이를 오가는 인물로, 평론가들은 “이번 역할이 그녀의 커리어에서 가장 복잡하고 도전적”이었다고 평가했습니다. 또한 니나 호스가 연기한 일린이나, 주변 인물들의 내면이 잘 구축되어 있어 이야기의 긴장감이 유지된다는 평가도 나옵니다.

1950년대 영국 저택이라는 배경, 호화로운 파티 장면, 권총과 호수, 헤지미로(생울타리 미로) 등 공간을 적극적으로 활용한 연출이 인상적이라는 평이 많습니다. 음악을 맡은 힐두르 구드나도티르(Hildur Guðnadóttir)의 스코어 역시 분위기 조성에 힘을 더했다는 언급이 있습니다.

이 영화는 단순히 고전의 줄거리를 따르기보다, 여성의 자유와 억압, 인종·성별 교차적 억압, 권력과 욕망의 구조 등을 현재적으로 재검토하고 있습니다. 예컨대 헤다가 비단 남편이나 신분제도에 의해만 제약되지 않고, 자신의 과거/성적 정체성/사회적 위치 사이에서 갈등한다는 점이 새롭게 주목됩니다.

이처럼 원작의 틀을 유지하면서도 현대적인 해석을 덧입힌 점이 오늘날 관객에게도 의미 있게 다가왔다는 평입니다.

평론가들은 “야심은 인정되지만 실행이 완벽하진 않다”고 평가했습니다. 예컨대 로저 이버트의 리뷰에서 “스코어가 과도하고, 각 장면이 연기를 드러내기 위해 멈추는 듯한 느낌”이 든다고 지적했습니다. 즉, 시각적 스타일이나 분위기 연출이 강한 반면 서사의 유기성이나 밀도가 다소 흔들린다는 평가가 있습니다.

가디언 리뷰는 “시각적으로는 인상적이지만, 때론 아치한 스타일이 깊이 있는 해석을 대신한다”며 지나치게 과장된 연출이 내러티브를 가릴 수 있다고 언급했습니다. 또한 일부 비평에서는 “현대적 재해석이라는 측면에서 흥미롭지만, 상업적 드라마와 지적 영화 사이에서 균형을 잡지 못한 부분이 있다”라는 의견도 보입니다.

고전 텍스트의 재해석이기 때문에 원작을 모르는 관객에게는 캐릭터의 동기나 배경이 다소 낯설게 느껴질 수 있고, 또 파티 중심으로 전개되는 구조가 빠르게 흐트러질 수도 있다는 지적이 있습니다. 이는 이야기의 맥락을 충분히 설명하기보다는 연출적 순간에 집중한 탓으로 해석되기도 합니다.

영화는 공개 이후 비교적 긍정적인 평가를 받았습니다. 예컨대 Rotten Tomatoes에는 약 90%의 긍정적 평론이 등록되어 있습니다. 비평 매체들 역시 테사 톰슨의 연기와 재해석된 캐릭터의 힘에 주목하며, 이 작품이 단순한 고전의 재현이 아니라 “지금 이 시대의 이야기”로 기능한다는 분석을 내놓고 있습니다.

반면 일부 비평가는 위에서 언급한 서사적 약점과 리듬의 불균형을 지적하며, 본작이 가진 스타일적 강점이 때론 내용의 자연스러움을 방해한다고 평가하고 있습니다.

종합해보면, 《헤다》는 “고전을 현대적으로 다시 살려낸 작품”이라는 의미 있는 성과를 보여주면서도, “완벽히 매끄러운 드라마”라고 부르기엔 다소 아쉬움도 남는 작품입니다.